博多の夏はなんと言っても山笠。

福岡を代表する夏祭りで、祭り好きの博多っ子が1年間で一番熱狂する日といっても過言ではありません。

開催期間中には約300万人が訪れ、最終日の「追い山」は迫力満点。

博多の男たちが総重量約1トンもの重さがある山笠を舁(か)いて、博多の街を疾走する光景は「圧巻」の一言に尽きます。

さて、今回は今年開催される博多祇園山笠の日程から見どころまでたっぷりとご紹介します。

これを読めば山笠が全部わかる!

博多の夏を楽しみたい方、観光で来られる方は必見です。

スポンサーリンク

博多祇園山笠とは

ざっくりいうと…

- 700年以上続く櫛田神社の神事

- 国の重要無形文化財に指定

- ユネスコの無形文化遺産に登録された世界に認められたお祭り

博多祇園山笠は博多の総鎮守(そうちんじゅ)として知られる櫛田神社の奉納神事です。

起源が諸説ありますが一番有力とされるのが鎌倉時代の仁治2年(1241年)に疫病が流行った時に、承天寺(じょうてんじ)の開祖で、当時の住職、聖一国師(しょういちこくし)と呼ばれる僧侶が博多の街に出て、町人に担がせた施餓鬼棚(せがきだな)に乗り、疫病退散を願ったことが山笠の起源と言われています。

聖一国師(しょういちこくし)は鎌倉中期の高僧です。

嘉禎(かてい)元年(1235年)現在の中国である宋へ渡った聖一国師は禅宗の修行に励み、帰国後、仁治2年(1241年)博多に承天寺を建立するとともに「うどん」「そば」「羊羹」「まんじゅう」などの製法を日本に持ち込み伝えたと言われています。

また帰国後、故郷の栃沢(静岡市)に立ち寄った際、中国から持ち帰ったお茶の実を生誕地である駿河国安倍郡三和村足窪(現足久保)の地に蒔いたことで静岡でお茶の栽培が始まったとされ、「静岡茶の祖」としても知られています。

その後、山笠は時代と共に変化していき、互いの速さを競い合うような追い山へ発展。

飾りも増え、見せる山笠となっていき現在のような形に至っています。

国重要無形文化財に指定され、2016年にはユネスコ無形文化遺産として世界的にも認められた700年以上ある伝統的なお祭りです。

スポンサーリンク

博祇園山笠の日程と詳細

開催期間:7月1日〜7月15日

開催場所:櫛田神社(福岡県博多区)

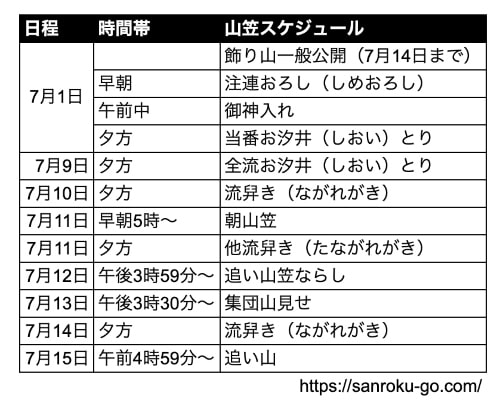

博多祇園山笠は毎年7月1日から7月15日にかけて行われ、期間中はほぼ毎日数多くの神事が執り行われます。

7月1日から市内各地で一般公開される「飾り山」やそれぞれの流(ながれ)の区域内を山が掻き回る「流舁き(ながれがき)」、本番さながらの迫力が楽しめる「追い山ならし」など期間中は様々な行事が行われますが、なんといっても最大の見どころはフィナーレを飾る最終日の「追い山」です。

この日は早朝から行われるにも関わらず約100万もの観光客で賑わい人々を魅了します。

2023年は4年ぶりに制限なしの通常開催へ

4月20日に櫛田神社で開かれた博多祇園山笠振興会の総会では2023年は沿道の観客についても制限しない通常開催を実施することを決定しました。

コロナ禍でお祭りや行事がなかなかできない日々が続きましたが、2023年は4年ぶりに通常通り開催され、例年に近い山笠を見られることができました。

それでは1日から最終日の追い山までどのような神事があるのか、流れを一緒にみていきましょう。

飾り山(7月1日〜7月14日)〜鑑賞して楽しむ“静”の山笠〜

7月1日からは高さ10メートルを超える豪華絢爛な飾り山笠が各所にそびえ立ち、博多の街は一気に“山笠モード”に入ります。

飾り山は日中だけでなく夜の時間帯でも鑑賞可能です。

夜間はライトアップされ、昼間とは違った表情を撮ることができます。

キャナルシティで公開された飾り山

キャナルシティで公開された飾り山飾り山笠は博多駅前や中洲商店街、キャナルシティなど市内各所で7月14日まで公開されます。

設置期間:7月1日〜7月14日

設置場所:福岡市内各所

注連おろし(7月1日)〜祭りの無事を祈る神事〜

注連おろし(しめおろし)は祭りの無事を祈る神事で、祭りの初日には竹としめ縄を街の角々に建て、流の区域を清めていきます。

同日には「御神入れ」の神事も行われ、櫛田神社の神職によって飾り山笠に神様が招き入れられます。

こうした行事を終えて、神と仏に守られた御神体となり神格化された後、飾り山として一般公開されます。

お汐井取り(7月9日)〜お祭りの安全を祈願し箱崎浜へ〜

7月9日は「お汐井取り(おしおいとり)」と呼ばれる山笠期間中の安全を祈願するみそぎの儀式が行われます。

男衆による「おっしょい」という掛け声が博多の街を包み込み、全流の舁き手たちが箱崎浜に集結。

浜辺に着いたら海に向かって柏手(かしわで)を打ち、身を清めるためのお汐井(おしおい)を「てぼ」と呼ばれる竹かごや升などに入れて持ち帰ります。

お汐井取りを終えたら一行は筥崎宮と櫛田神社へ参拝に行き、祭りの安全を祈願します。

この日は子どもたちを含む舁き手全員で参加することもあり移動ペースも比較的ゆるやか。

目的地である箱崎浜周辺では水法被姿の舁き手の到着を待つ見物客で賑わいます。

場所:福岡市東区・筥崎浜

流舁き(7月10日)〜いよいよ祭りは“静”から“動”へ〜

祭りは静から動へ。

いよいよ舁き山が動き始め、それぞれの流(ながれ)の区域内を初めて山が掻き回ります。

昔ながらの狭い路地にも山を通し、町内をくまなく回り今年の山を披露していきます。

流(ながれ)とは山笠を運営するにあたって基本となる組織(区域)のことです。

博多の街には豊臣秀吉が整備した流(ながれ)と呼ばれる古い町割りが、形を変えながら7つ残っています。

- 千代流

- 東流

- 西流

- 東比恵流

- 土井流

- 中洲流

- 大黒流

「流」のマップ

朝山・他流舁き(7月11日)〜早朝から街を駆け、夕方は各流の外に山を舁きに行く〜

11日は「朝山」と呼ばれる流舁きから始まり、まだ日も昇らぬ早朝5時から舁き手たちの「オイサ、オイサ」の掛け声が夜明けの博多の街に響き渡ります。

朝山は古老への労いの意味も込め、別名「祝儀山」とも呼ばれ、功労ある年配者が台上がりをすることも。

また子ども(当番町の子どものみ)が台上がりすることを許される日でもあります。

そして、この日の夕方には各流の外に山を舁きに行く「他流舁き」が行われます。

これは他の流に敬意を示すような表敬訪問を行う行事で、舁き山笠や祝いめでたと手一本で挨拶をします。

追い山ならし(7月12日)〜「追い山」のリハーサル〜

15時59分から始まる「追い山ならし」は文字通り「追い山」のリハーサルです。

山舁きの前には安全祈願のために櫛田神社に参拝し、当日は子ども達も一緒に参加し櫛田神社と“ならし”コース(約4キロ)を本番さながらに走ります。

この日は日中に櫛田入りが見られるということもあって、桟敷席にも多くの人が集まります。

集団山見せ(7月13日)〜地元の名士が台上がり務める〜

時間:午後15時30分〜

7月13日は唯一、舁き山が那珂川を渡って城下町の福岡部に舁き入れる行事「集団山見せ」が行われます。

各流が明治通りの呉服町交差点をスタートし、明治通りを通り天神・福岡市役所で折り返し、冷泉公園までの約2.1キロを舁きます。

この日は地元の名士が台上がりを務めます。

台上がりとは、山笠の前後の台の上に登り赤色の指揮棒「鉄砲」を持って全体の指揮を取る人のことです。

これまでソフトバンクの孫正義さんや王貞治さんなども台上がりをしています。

流舁き(7月14日)〜本番に向けた最終調整〜

本番に向けて2度目の流舁きが行われ、未熟な舁き手からベテランの舁き手まで交代で山を舁き、最終調整を行います。

「流舁き」を終え、本番「追い山」までの時間は博多はなんとも言えぬ緊張感に包まれます。

追い山(7月15日)〜山笠のフィナーレ〜

時間:午前4時59分〜

いよいよ櫛田神社を中心に7月1日から約2週間に渡って繰り広げられてきた山笠のフィナーレ「追い山」が行われます。

山笠ってどんな雰囲気なの?

ここからは山笠の雰囲気を現地に足を運んで撮影した写真をたくさん使ってご紹介します。

祭りのフィナーレ「追い山」を徹底レポート!

追い山は夜明け早朝に始まり、当日JR等の交通手段では間に合わないため、前乗りして前日の夜から現地に向かいました。

こちらは深夜1時前頃の櫛田神社の様子です。

境内に入ると既に大勢の見物客で賑わっていました。

参拝する見物客

参拝する見物客辺りには屋台も立ち並び、お祭りのムード一色。

櫛田神社一帯も開始前から見物客で賑わう

深夜1時頃。櫛田入りが見られるベストビュースポットである櫛田神社一帯も既にたくさんの人が場所を確保し、祭りが始まるのを今か今かと待ち構えていました。

神社周辺にいるだけでも「追い山とともに夜明けの朝を迎えたい」という気持ちが周りから伝わってきます。

深夜1時から2時頃。祭り開始までまだ時間はあるものの、周辺では舁き手たちがぞくぞくと集まったり移動したりと、少しずつ街もざわつき始めます。

午前3時頃。さらに人も増えてきました。

午前4時24分。祭りの開始時刻が近づくにつれて、どこも人で溢れかえります。

いよいよフィナーレ「追い山」

午前4時59分。いよいよ祭りを締めくくる追い山の開始です。

気合いに満ちた男たちが重さ1トンもの舁き山笠を櫛田神社境内の清道に一気に舁き入れ、清道旗をぐるりと廻り、勢いそのままに博多の街に飛び出します。

櫛田入りを撮影する見物客

櫛田入りを撮影する見物客追い山当日の様子は動画も多数あります。迫力ある映像もぜひご覧ください。

桟敷席から見る景色や櫛田入りする様子も撮影されています。

追い山のコースマップ

追い山のコースマップはこちら。

櫛田入りを披露した後、清道を廻った山は博多の街に飛び出します。

東長寺への2つ目の清道を廻ると、3つ目の清道がある承天寺(じょうてんじ)へ。山を奉納した後、5メートルの路地を通ったかと思うと今度は幅50メートルの大通りへ。

そこから再び狭い路地を抜け、古くから続く問屋街を通ります。

全長5キロのコースを山が止まることなく走り抜けます。

新たなの撮影スポットを探しに移動

櫛田神社周辺で追い山を見終えた後は、見物客も続々と移動し始めました。

この時はコースもそれほど把握できていなかったので周りの動きに沿って移動してみることに。

完全になりゆき任せです。

細い路地を通ったりしつつ歩き続けること20分。気づくと明治通りに出ていました。

しばらくすると大勢の舁き手たちと舁き山が駆け抜けていきました。

博多祇園山笠のフィナーレを飾る「追い山」は毎年早朝にもかかわらず多くの見物客で賑わいます。 pic.twitter.com/GVtykzC1Hw

— 365ドットコム (@sanrokugo_365) May 8, 2022

撮影場所:西町筋・博多渡辺ビル付近

別の場所でも記念に一枚。「オイサ、オイサ」と威勢の良い掛け声とともに目の前を駆け抜けていきます。

西町筋は道幅が狭く、慎重に進んでいる様子でした。

撮影場所:西町筋・桜木商店付近

こちらは昭和通り辺りから撮影した様子です。

移動しながらでも意外と色んな場所から撮影できます。

追い山がゴール地点に辿り着くまでの時間は大体約30分。

コース付近で待機していると午前6時頃まで山笠が駆け抜けていく光景を楽しむことができました。

6時を過ぎた頃には集まった人だかりもバス停や駅に向かって歩き出し、街は次第にいつもの光景に戻っていきます。

追い山を終え、博多に夏がやってきました。

追い山は日本の夏を熱くするド迫力のお祭り

追い山はテレビ越しで観ることが多かったのですが、間近で見ると迫力が凄いです。

最初から最後まで祭りの規模の大きさや周囲の熱気に圧倒されっぱなしでした。

博多の街を一気に走り抜けていく男たちの姿は老若男女を問わず、誰もが心打たれることでしょう。

早朝からとても貴重な経験をさせていただきました。

追い山の見物スポット

櫛田神社一帯が“櫛田入り”を見物できるとして人気の場所ですが、その他に

- 東長寺前

- 承天寺前

- 頭町筋

- 大博通り

- 西町筋

- 須崎町の廻り止め一帯

などでも追い山を見ることができます。

私は今回櫛田神社一帯で山笠を見た後、西町筋周辺へ移動しながら見てみましたが、十分に楽しむことができました。

当日の動きを振り返ってみると、櫛田神社から比較的近場の見物スポットへ移動できていたので、周りの人の流れについていって正解だったのかもしれません。

追い山の通るコース付近であればどこからも見物できますが、櫛田神社一帯は早くから場所取りで混雑するので、このあたりで見物する場合は早めに向かった方が無難です。

桟敷席(券)の販売日・価格

販売場所:櫛田神社(福岡市博多区)

販売日:6月26日午前9時

追い山:6,000円

追い山ならし:3,000円

山笠の時期が近づいてくると、櫛田神社で博多祇園山笠のフィナーレを飾る「追い山」の櫛田入りを間近で見られる桟敷席とリハーサルにあたる「追い山ならし」の桟敷席が売り出されます。

ネット販売等は行われません。

チケットの販売枚数は「追い山」「追い山ならし」それぞれ300枚程。

販売当日は徹夜で並ぶ程の盛況で、ものの数十分で完売します。

桟敷席は「あ」から「く」までの席が用意されてあります。

「か」「き」「く」は関係者席で、一般の方が購入できるのは「あ」から「お」席までの5種類です。

席によっても山笠の見え方が違い、「あ」「い」席は櫛田入りでまっすぐ山笠が入ってくる光景を見ることができ、特に人気です。

山笠の豆知識

最後に山笠の豆知識についてもご紹介します。

なぜ追い山笠は4時59分から始まるの?

山笠では1番山笠だけが博多で祝いの席で歌う「博多祝い唄(祝いめでた)」を歌い上げます。

「祝いめでた〜の、若松さまよ、若松さまよ」と歌い終わる時間がちょうど1分程なので、歌う時間も考慮して開始時刻が1分早くなっています。

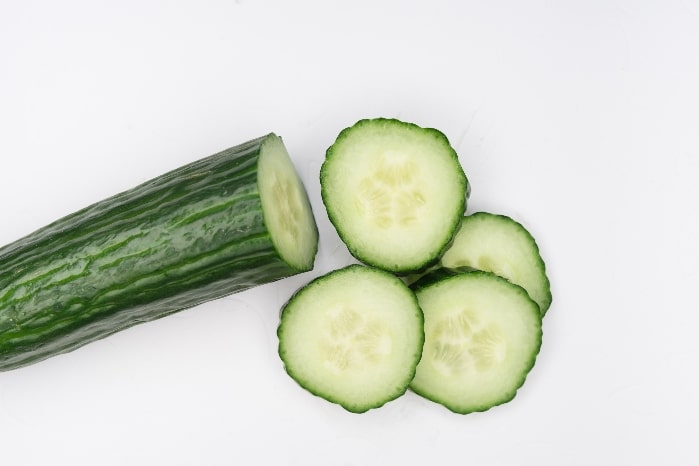

胡瓜断ち(きゅうりだち)

祇園宮の模様に切り口が似ているキュウリは山笠期間中、一切口にしてはいけないという決まりがあります。

この期間、博多区内の学校では給食の献立にキュウリがでないほど、その習慣は徹底しています。

また博多祇園山笠は女人禁制の祭りで、期間中は男女の交わりも禁止となっています。

昔の舁き山は今よりも高かった

昔は舁き山はもっと高さがあるものでした。

こちらは明治時代の山笠の様子です。

グラフィックソフトによる色付けの後、ニューラルネットワークによる自動色付けを加えたハイブリッド着色。作業前→作業後をGIFアニメでご紹介します。こちらは明治期の博多祇園山笠。その後近代化による電信架線の整備により、博多の町を走る「舁き山(かきやま)」は低くなっていったそうです。 pic.twitter.com/9u5ykajp0v

— 三木秀記 / Adjust Photo Service (@MikiAdjust) August 25, 2019

昔は「舁き山」と「飾り山」という区別がなく、10メートルを超える飾り山サイズのものが博多の街を駆け抜けていました。

しかし、その後電信架線の整備により、電線や電話線が張られたため事故防止のために高さを低くし、舁き山と飾り山に分離していったようです。

にわかには信じられない光景ですが、昔の山笠凄すぎます。

おわりに

期間中は1日から博多の街はお祭りムード一色に。10日から舁き山がいよいよ動き出し、舁き手たちが走り抜ける様子が見られます。

そして15日早朝に行われるフィナーレ「追い山」は迫力満点です。

まるで押し寄せる波のように舁き山と一体化した男たちが博多の街を駆け抜ける様は見る人を圧倒します。

博多の夏を熱く盛り上げる伝統の祭り「博多祇園山笠」。

この時期に博多の街を訪れたことがない方は、ぜひ熱気に満ちた博多っ子のお祭りを体感してみてください。

旅行でホテルを予約する場合、最近はネットから申し込むのが主流です。

宿泊予約サイトって数か多くてどこで予約していいかよくわからない…。

そんな方は予約サイトの代名詞的存在の楽天トラベルがおすすめ。

楽天トラベルは対応している旅館・ホテルが多く、選択肢の幅が広がるのが大きなメリットです。楽天ポイントも使えて、予約時にも宿泊代金の1%がポイント還元されます。

利用時にはクレジットカードの楽天カードを持っていればポイントもさらに貯まりやすくなりますよ。

スポンサーリンク

あわせて読みたい関連記事

「筥崎宮放生会」「博多どんたく港まつり」も毎年多くの観光客で賑わいます。

7月、8月には様々な花火大会が各地で開催され、夏の夜空を彩ります。

「筑後川花火大会」や「関門海峡花火大会」は九州花火ランキングでも常に上位にランクインする花火大会で、その豪華な眺めは感動すること間違いなし!

ぜひチェックしてみてください。