大学生といえばレポートや講義と日々ノートを書くことが多いですが「ノートの取り方がイマイチうまくいかない…」なんて悩みを抱える人も多いんじゃないでしょうか。

例えば

- 板書の丸写しだったり

- 字が汚なくても思い立ったらとにかくメモ!

- 蛍光ペンでカラフルに

こんな風にノートをとっているといざ見返してみても「・・・正直よくわからない」なんてこともありがちです。

私もノートのまとめ方は苦手で、「どう情報を整理すれば一番いいのか」など迷いながら使っていることが多いです。

理想は見返すだけで頭にスッと記憶が蘇る。そんなノートですよね!

スポンサーリンク

そこで勉強ができる人はどうやってノートを使っているのかを調査してみることに。

記事は大学の講義などでも使える上手なノートの取り方について私なりに調べてみてわかったことをまとめてみました。

勉強ノートの作り方がわからない人にもきっと役立つはずです。

参考になりそうものがあればぜひ取り入れてみてください。

ノートの取り方のコツ

ノートを上手に取る上で大切なことはノートの再現性です。

重要なところがパッとわかる。頭のいい人は日々こういったことを意識しながらノートを取っています。

じゃあ具体的にどういうことをすればいいのか?

ポイントをいくつかピックアップしてみました。

フレームを意識する

3分割にして使う

板書→気づき→要約の順番を徹底する

ノートは黒板を見ながらとらない

見開き2ページ1テーマ

A4,B5サイズのノート×方眼ノート

「要するに」「なぜ」などの言葉を積極的に使う

ペンの配色は最低3色まで

《その他のポイント》

コーネルノートを使う

重要なところは音声も録音する

これらを押さえていれば知識をすぐに思い出しやすいノートが出来上がります。

ポイントを交えつついくつか紹介していきますね。

ノートは黒板をみながらとらない

黒板をみながら必死に書き写すという作業は一見真面目にノートをとっているようにも見えます。

ですが!家に帰っていざノートを見開いても自分の言葉で書いているわけではないので覚えていない、ということのほうが多いです。

なので、書き写す時は覚えようと意識すること。

黒板を見る→考える→黒板に書いてあることを再現する

→丸々の書き写す作業にならないので記憶が定着しやすい。

これを習慣化させることで記憶力UPに繋がります。

この時、図や絵を描いたり矢印を書いたりとなるべく視覚化・簡略化させるとより効果的です。

スポンサーリンク

ノートはフレームを意識する

なぜ?⇒情報整理力・思考力のUPにつながるから。

目指すべきところは再現性の高さ(=パッとみてすぐに知識が思い出せること)

それを実現させるためにはフレームを意識することが大事なんです。

例えば引き出しの中をイメージしてみましょう。

ごちゃごちゃしている引き出し→スペースを分けていない(フレームがない)

綺麗な引き出し→配置がきちんと整理されている

こんな違いが生まれてきますよね。

また、本棚などでも同様。どんなものでもフレームを意識した方が情報を整理しやすいんです。

具体的にはノートでは次のようにして使います。

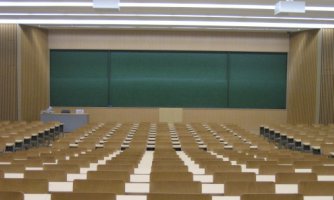

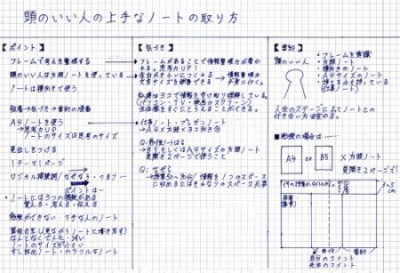

ノートは3分割で使う

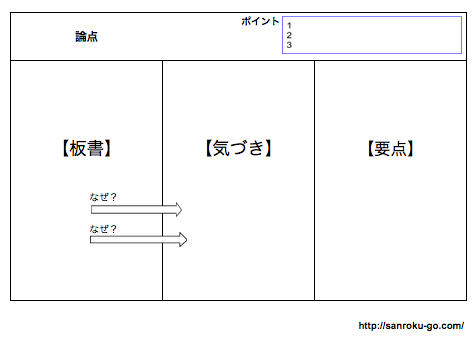

イメージはこれ↓↓

ここでさらに勉強を意識したノートにするには

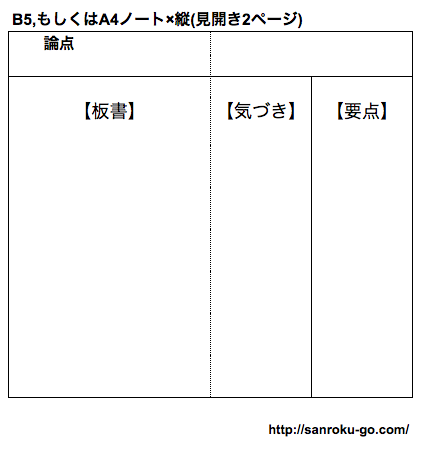

- A4、もしくはB5サイズ

- 方眼ノート

- 左から板書→気づき→要約の順番

- 見開き2ページを使う

- なぜ・要するになどを積極的に使う

この条件で書くとこんなノートが出来上がります。

上は3~5センチで線を引いて論点を設定。

下は均等になるように線を入れます。線の位置ですが特に均等にならなくても分割さえできればいいので特に気にしないでもいいかもしれません。

その他の方法では、見開き2ページで左側を板書、右側を気づき、要約とするといった取り方もあります。

これもエリートが使うノートの取り方。

なんだか色々あって迷いそうですが、どの取り方も効率のいいノートですから迷う前にまずはお試しを。

参考にした本はコレ

(2025/07/10 07:10:57時点 Amazon調べ-詳細)

出来る人のノートの中身がぎっしり。悩みも抱えている人もこれを読めば「ノートってこうとればいいのか!」とスッキリしますよ。

どの年代にもおすすめできる本です。

科目別の使用例なども具体的に紹介されていますから興味を持った人は実際に読んでみることをおすすめします。

見開き2ページは特にポイント

この中では「見開き2ページで使う」というのが特にポイントです。

勉強ノートを横向きで使うと左の板書(事実)のスペースが少し狭くなるので、スペースが足りなくなるかも・・と心配しながら書き進めていくことになります。

実際、A4ノート1枚を横向きにして線を引いてみるとわかりますが、50~90分の内容をすべてここに書き写せるかといえばもう少し余裕が欲しいと感じるはず。

真似るならこのポイントは特に参考にした方がいいですね。

ここまで紹介したことは勉強する時にはかなり効率的なノートの取り方です。

もし周りに「ノートの取り方がわからない…」なんて悩んでいる人がいれば私も迷わず「こんな方法がおすすめだよ〜!」と教えてあげると思います。

ただ、ノートの取り方は人によって合う合わないがどうしてもあるもの。

ここまで読んでみて「あんまりしっくりこない・・・」なんて感じる人もおそらくいるはずです。

そんな人はコーネル式ノートを実践してみるのもおすすめですよ!

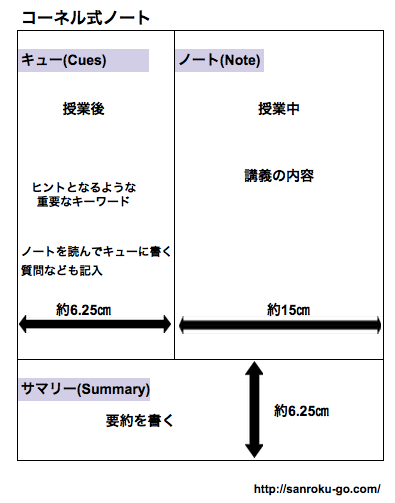

コーネル式ノート

アメリカ・ニューヨーク州のコーネル大学で考案されたノート術。ノート(Notes)・キュー(Cues)・サマリー(Summary)と3分割で使い分けるのが特徴。

有名大を始め多くの人がこの書き方を取り入れています。

普段の使い方に線を引くだけでOK。書く場所が指定されているのでまとめやすいです。

より見やすいノートに仕上げるなら文字の大きさも揃えてあげると見やすいです。もしくはそのままコーネルノートを買うのも手っ取り早いと思います。

具体的な使い方を知りたい方はこちらの動画もどうぞ。12分と少し長いですが塾講師の方が詳しく解説しています。

《動画のポイント》

Note・・板書

→板書をただ書き写さない

Cues・・ヒント(これだけみてNoteがわかるメモ)

Summary・・・要約

ノートの取り方については以上です。

最後に勉強以外でのノートについても少しだけ紹介しておきますね。

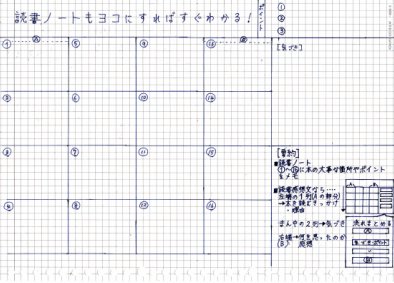

読書ノートを取るなら

読書ノートや読書感想文の為のメモは方眼ノート×横向き×1枚が推奨されています。

【作り方】

- 均等にマスを作る

- 重要な箇所やポイントなどを書く

- 右側には気づきや要約をまとめる

自分も本を読んでポイントなどをまとめてみたのですが、若干ズレた取り方をしてしまったので結果こうなりました。

これでもパッと見わかりやすいんですけどね。

ただ、見比べてみるとやっぱり最初に紹介した方法が良さそうです。

おわりに

大きくわけて2つのノートの取り方を紹介していきましたがどちらも共通するのはノートを3分割すること。

ぎゅうぎゅう詰めに書くのではなく、書くスペースを分けたほうがあとで見返した時に役立つノートが出来上がります。

それと、この中では方眼ノートは積極的に使ってみることをおすすめします。

幅に余裕を持って書いていけますから思考も整理されやすく、勉強以外のノートでも応用が利きます。

他にも色々なノートの取り方があるので、正直これがベスト、というものは中々決めづらいですが(いろいろ目移りしますし)参考にできそうなものはぜひ実践してみてください。

スポンサーリンク